みなさんがお持ちの機械式腕時計も1日あたり何秒か進む(遅れる)と思いますが、その日差が思った以上に大きいと気になりますよね。

私の時計は1日にだいたい15秒くらい進みますね。

何日かおきに時間を調整してるんです。

もし日中の進み(遅れ)具合に不満を感じるなら、帰宅後の腕時計の置き方を工夫してみてはどうでしょうか。

「日差」と「置き方」に何か関係があるんですか?

機械式腕時計をどの向きで置くかによって日差はいくらか変わってくるのです。

これを腕時計の「姿勢差」といいます。

そこで「姿勢差を逆手にとって日差を調整しよう!」というのが今回の趣旨になります。

もし腕時計が日中「進みがち」ならば、帰宅してから翌朝までは「遅れがちになる置き方」をしようというわけです。

なるほど!

日中の時間のズレを夜の間に相殺しようというわけですね。

腕時計の置き方

まず「姿勢差」云々を考える前に、置き方にも"良し悪し"がありますので1つずつ見ていきましょう。

6時位置を下にした状態で置く

腕時計スタンドを使って下写真のように保管している人もいるでしょう。

6時位置を下にした状態になります。

好きな時計を飾る感じで♪

見栄えもいいでしょ。

文字盤を上に向けた状態で置く

腕時計の文字盤を上に向けてテーブルに置いておく人も多いかと思います。

この置き方の注意点としては、もし時計に何かしらの力が加わったときに裏蓋とブレスが擦れて傷つく可能性があるということです。

文字盤を下にして置く

文字盤を下にして置くような人はあまりいないと思いますが・・(笑)

風防がプラスチック製の腕時計でしたら一発で傷つきますよ。

竜頭を上に向けて置く

竜頭を上に向けて(9時位置を下に)置くのもわりと一般的だと思います。

この置き方を推奨する腕時計屋さんも多いようですね。

私も自宅ではこの置き方をしています。

竜頭を下にして置く

竜頭を下に(3時位置を下に)する置き方については、「これがいい」という人もいれば「絶対ダメ!」という人もいますね。

ダメな理由としては「時計に何かしらの力が時計に加わったとき、すべての衝撃が竜頭に集中し内部を傷めるから」です。

腕時計の日差の確認方法

腕時計用の計測機器である「タイムグラファー」をご存知でしょうか?

これがあれば腕時計の向きごとに精度を計測することが可能です。

とはいえ普通の人はこんな機器など持っていませんよね。

実は私も持っていません。(欲しいけど・・笑)

ならばタイムグラファーなしで計測してみましょう。

一週間ほど掛けてコツコツと測ればいいだけのことです。

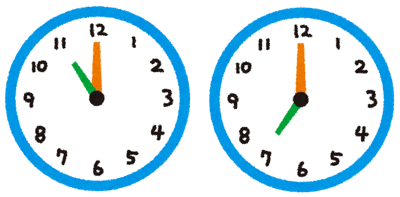

夜、あなたが腕時計を外す時間が「23時」だとします。

翌朝また腕につけるのが「7時」だとすると、腕時計は「8時間」テーブルの上に置かれているわけですよね。

その8時間で「時間は何秒進むのか?」「何秒遅れるのか?」を計測してみましょう。

今晩はこの置き方、明日はこの置き方・・というように日によって腕時計の置き方を変え、置き方ごとの「ズレ具合」を確認してください。

腕時計の置き方によって「進みがち」になるのか「遅れがち」になるのか・・

どのくらいズレるのかを計測するわけですね。

1日(24時間)あたりの精度を知りたかったら、計測値を3倍すればOK!

(計測にあたっては電波時計やクォーツ時計など高精度なものをご利用ください。)

置き方を工夫して1日の精度を調整

置き方による時間のズレ具合を把握できれば、精度の調整は簡です!

- あなたの腕時計が「一日に数秒進む」のなら、帰宅後は「遅れがちな置き方」をしておきます。

- 逆に「一日に数秒遅れる」のなら、帰宅後は「進みがちな置き方」をしておきます。

うまく工夫すれば「プラス/マイナスが相殺されて日差ゼロ」に近づけることも可能かもしれません。

腕時計の置き方を変えるだけで時間が正確になりました♪

まとめ

機械式腕時計の精度には「姿勢差」が生じます。

これ自体はやっかいなことかもしれませんが、「置き方による進み(遅れ)具合」を把握してしまえば「精度調整の手段」にすることが可能です。

帰宅後の腕時計の置き方をひと工夫するだけで時刻のズレを最小限に抑えられますよ。

ぜひお試しください♪